Alors que le gouvernement doit présenter son projet de budget la semaine prochaine, les arrêts de travail sont désormais au centre de l’attention. Plusieurs mesures récentes ont durci les conditions d’accès, et d’autres ont fait leur apparition dans le débat.

Alors que le gouvernement doit présenter son projet de budget la semaine prochaine, les arrêts de travail sont désormais au centre de l’attention. Plusieurs mesures récentes ont durci les conditions d’accès, et d’autres ont fait leur apparition dans le débat.

Depuis quelques mois, les arrêts de travail semblent dans le viseur des autorités. Ainsi, le Premier ministre avait évoqué dès un discours du 15 avril le coût des arrêts de travail, qui se monte à 17 milliards d’euros annuels. Alors que le gouvernement doit présenter le projet de budget de l’Etat et de la Sécurité sociale la semaine prochaine, des voix s’élèvent pour faire des économies sur les arrêts de travail.

Une enquête annuelle d’Axa publiée en mai estime que les arrêts ont bondi de 41% en quatre ans. Cependant, selon les chiffres de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), publiés en décembre dernier, les arrêts indemnisés ont diminué entre 2022 et 2023, hors arrêts covid, passant de 327 millions à 286 millions de journées indemnisées. Entre 2019 et 2023, ils ont augmenté de 16,6% (+17,3% pour l’ensemble des arrêts), pour une hausse de 27,9% des dépenses. Ils représentent 60% des indemnités journalières. De son côté, une étude de Malakoff Humanis publiée en juin montre que 42% des salariés ont pris un arrêt de travail en 2024, avec une plus forte proportion chez les 18-34 ans (47%) et les managers (53%). L’Observatoire de la performance sociale 2025 parle de son côté de 33% des salariés absents en 2024 (contre 38% en 2023), avec une durée moyenne des arrêts maladie de 21,5 jours (contre 20,8 en 2023 et 18,4 en 2022).

Depuis le 1er avril, le montant maximal de l’indemnité journalière, versée par la Sécurité sociale en cas d’arrêt pour maladie, a été réduit. Elle est égale à 50% du salaire de base, mais alors que le salaire pris en compte était jusqu’au 31 mars 2025 limité à 1,8 Smic (3 243,24 euros), il est depuis le 1er avril pris en compte dans la limite de 1,4 Smic, soit 2 552,52 euros. Par conséquent, alors que le montant maximal de l’indemnité était auparavant limité à 53,31 euros, il est désormais de 41,47 euros par jour. L’objectif du gouvernement est clair : économiser 600 millions d’euros.

Cela va avoir « un impact sur les employeurs », explique l’avocate Caroline Hénot, associée du cabinet Cornet Vincent Ségurel : au-delà d’un an d’ancienneté du salarié, ils sont en effet tenus de verser un complément de salaire, pour atteindre 90% ou 66% du salaire brut, pour une durée variable selon l’ancienneté. « Cela n’est pas neutre pour les petites entreprises. La conséquence première est de faire peser une charge financière sur les entreprises ».

Dans certains secteurs (bâtiment, santé, boulangerie…), les employeurs ont de plus conclu des contrats de prévoyance pour tous leurs salariés, afin de toucher un montant complémentaire en plus du complément de salaire versé par l’employeur. Mais à terme, les régimes de prévoyance devraient augmenter pour prendre en compte cette hausse de dépenses de leur côté, affectant là aussi les finances des entreprises. Dans d’autres secteurs, rien n’est prévu, les salariés gagnant plus de 1,4 Smic et avec moins d’ancienneté toucheront donc une allocation moindre. Côté fonction publique, l’indemnisation a également diminué, passant de 100% à 90% du salaire.

Par ailleurs, dans une conférence de presse qui s’est tenue hier, le Medef plaide également pour une « forfaitisation des indemnités journalières », c’est-à-dire un montant identique pour tout le monde, et non plus en partie basé sur le salaire. L’organisation parle d’un abus des arrêts de travail et propose d’économiser jusqu’à 6,5 milliards d’euros avec différentes mesures.

Diminuer le nombre de jours indemnisés

La Cour des comptes, dans un rapport publié en mai 2024, a fait plusieurs propositions pour rétablir les comptes de la Sécurité sociale. Parmi elles, ne plus indemniser les arrêts de travail inférieurs à huit jours, ce qui ferait économiser 470 millions d’euros. Elle suggérait dans le même temps d’augmenter le nombre de jours de carence à sept jours, contre trois actuellement : les sept premiers jours d’un arrêt de travail ne seraient donc plus indemnisés. Dernière proposition sur cette thématique, établir un « jour de carence d’ordre public », qui ne serait pas indemnisé par l’Assurance maladie et ne pourrait pas non plus être compensé par l’employeur.

Des idées qui ont les faveurs des représentants patronaux. Le Medef plaide lui aussi pour « un ou plusieurs jours de carence d’ordre public non indemnisés par la Sécurité sociale et non pris en charge par les employeurs » – tout comme la CPME, ainsi que pour un délai de carence d’ordre public, et l’interdiction de payer les jours de carence à partir du troisième arrêt. « L’objectif, c’est de limiter les arrêts de courte durée, analyse Caroline Hénot. L’idée, c’est que ce sont les plus perturbants dans le fonctionnement de l’entreprise ».

Pour elle, il y a « un équilibre délicat entre la maîtrise des dépenses et la dégradation de la santé des salariés ». Elle reconnait que ne pas indemniser les arrêts courts ou augmenter le nombre de jours de carence peut conduire à « un esprit de stigmatisation, or si un arrêt est de courte durée, cela ne signifie pas forcément qu’il est injustifié. Et quand un salarié vient travailler alors qu’il a une maladie contagieuse, cela peut conduire à une multiplication des arrêts ». Plusieurs études ont en effet montré que les jours de carences non couverts par les entreprises aboutissaient à un nombre équivalent de salariés prenant un arrêt de travail, et à des arrêts de travail en moyenne plus longs – soit que les salariés dont les jours de carence sont couverts soient en meilleure santé, soit que les jours d’arrêt non indemnisés conduisent chez les salariés « à la détérioration de leur santé du fait d’une incitation au présentéisme, ou à une incitation à rentabiliser leurs arrêts en les prolongeant », selon la Drees.

Selon Caroline Hénot, « l’allongement du délai de carence fait partie des options les plus réalistes. Cela pourrait aussi permettre de laisser la place au dialogue social, avec peut-être une prise en charge partielle par les entreprises des jours de carence ».

Limiter les remboursements et les prescriptions

Autre piste avancée par les Sages, dans un rapport daté d’avril 2025 : indexer le remboursement sur le revenu, ce qu’ils appellent un « bouclier sanitaire ». En clair, les soins, les médicaments, les dépenses de santé seraient moins remboursées pour les plus hauts revenus – ce qui va cependant à l’encontre du principe sur lequel s’est bâti la Sécurité sociale au sortir de la Seconde guerre mondiale. Caroline Hénot juge cette proposition peu plausible, car « cela transgresse le principe d’égalité de traitement ».

De son côté, l’Assurance maladie, dans la présentation de ses propositions pour 2026, recommande de permettre une entrée et une sortie plus rapide dans le système d’affection de longue durée, qui se trouvent aussi dans le viseur de la Cour des comptes. Quand le Medef voudrait voir réduire la liste des pathologies inclues dans les affections de longue durée et donnant droit à des modalités d’arrêts spécifiques.

L’Assurance maladie propose aussi « de limiter la durée de l’arrêt de travail pouvant être prescrit (1 mois en primo-prescription en cas d’hospitalisation et 15 jours en ville) », puis un renouvellement limité à deux mois. Caroline Hénot observe parfois des arrêts supérieurs à un mois sans pathologie lourde, même si cela reste minoritaire, et estime que des durées d’arrêts inférieures permettraient un suivi médical plus régulier durant la pathologie.

D’autres pistes sont évoquées dans le rapport annuel : harmoniser le complément versé par l’employeur, inciter à mieux respecter les recommandations de la haute autorité de santé en matière d’arrêt de travail, informer les professionnels de santé des précédents arrêts de travail, ou encore pouvoir prescrire du télétravail. Pour Caroline Hénot, « on comprend l’impératif de limiter la contagion, mais tout dépend de l’état de santé du salarié ».

Autre proposition du rapport : généraliser la contre-visite médicale demandée par l’employeur. En effet, celui-ci peut mandater un médecin pour vérifier si l’arrêt est justifié. Depuis juillet dernier, il n’est plus obligé d’en avertir au préalable le salarié. Mais de ce qu’en observe Caroline Hénot, la pratique n’est pas très efficace. En effet, le médecin mandaté qui estime l’arrêt non justifié envoie un rapport à l’employeur et à la Sécurité sociale et à l’employeur, recommandant de suspendre les indemnités journalières. La Sécurité peut suivre ou non son avis, ou elle-même mandater un médecin conseil pour effectuer des vérifications. Mais si elle suit automatiquement les conseils du médecin mandaté, « il suffit que le salarié revoie dès le lendemain son médecin traitant et que celui-ci lui prescrive de nouveau un arrêt pour que la Sécurité sociale lui verse de nouveau des indemnités journalières ».

Limiter la fraude

La Cour des Comptes suggère aussi de lutter plus efficacement contre la fraude (estimée par elle-même entre 3,8 et 4,5 milliards d’euros), grâce entre autres au contrôle informatique informatisé et à de nouvelles prérogatives des caisses primaires d’assurance maladie. Pour limiter la fraude, depuis le 1er juillet, les médecins qui envoient les arrêts de travail au format papier à l’Assurance maladie doivent utiliser des formulaires spéciaux, filigranés. Impossible désormais d’envoyer un formulaire téléchargé et imprimé depuis un logiciel de prescription, ou une photocopie.

La Cour des comptes demande aussi de renforcer la coopération avec les autres administrations et les complémentaires santé… Elle demande aussi de lutter contre les remboursements indus et d’améliorer leur recouvrement, et de réduire les « pratiques médicales évitables » et renforcer la prévention, ce qui se retrouve en substance dans le rapport de l’Assurance maladie. La Cour des comptes estime possible d’économiser 20 milliards d’euros.

Pour lutter contre les dépenses inutiles, le Medef propose aussi “de faire de l’espace numérique de santé (Mon Espace Santé) un passage obligé”, en “systématisant sa consultation par les médecins, pour certaines prescriptions, afin d’éviter les examens redondants”.

Source : Cadremploi

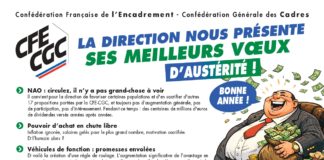

En parlant d’arrêt maladie, j’aimerais vous alerter concernant la situation pour nos collègues de la DACO qui sont dans un état psychologique plus qu’inquiétant et dont les arrêts de travail se multiplient (sûrement pour BURN-OUT) sans action notable de la direction.